アニメ「さよならの朝に約束の花をかざろう」と「火の鳥」

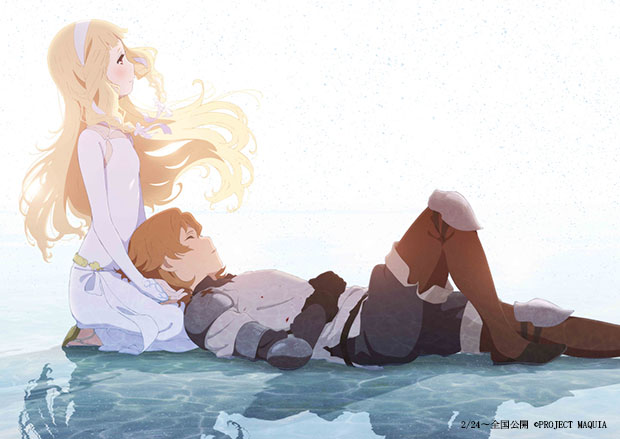

「とらドラ!」や「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」の脚本家である岡田麿里の初監督作品。制作はP.A.WORKS

「火の鳥 乱世編」を思い出した。

「火の鳥」は手塚治虫の漫画作品である。複数のストーリーにより成り立つ本編には、共通設定として永遠の命をもつ架空の生き物、火の鳥が登場する。致命的なネタバレになるため避けるが、実はそれ以外にも作品間の繋がりがあったりする。

火の鳥 乱世編との共通点

「乱世編」のあらすじを紹介する。

ときは遡り平安時代、木こりの「弁太」は、幼馴染みの「おぶう」と質素ながらも幸せな日々を送っていた。しかし、ある貴族の企みによって二人の家族は惨殺され、「おぶう」もまた誘拐されてしまう。「弁太」は「おぶう」を取り戻すため、故郷を離れて都へと旅立つ。やがて「弁太」は「源義経」と出会い、その家来となるのだった。一方で「おぶう」は平家に預けられ、年老いた「平清盛」に寵愛される。平氏の衰退を嘆く「平清盛」に「おぶう」は同情、次第に心惹かれていく。「平清盛」は永遠の命を得るため火の鳥探しに奔走する。そして「おぶう」もまたその期待に応えようとする。やがて、平氏と源氏は衝突し、二人の運命も交錯する。

すでにお気付きのように「さよならの朝に約束の花をかざろう」は「火の鳥 乱世編」から多くを引き継いだ作品である。「母」と「子」の関係に喩えてもいい。質素な生活から急変し過酷な運命に囚われるという点、理不尽な暴力よって恋仲を引き裂かれるという点、錯乱した権力者が不老不死を求めるという点、敵に捕らわれたはずのヒロインが自らの意思で帰還を拒絶するという点、これらの展開は今作の筋書きと見事なまでに一致する。

登場人物視点で考えるなら「メザーテ」王国に迎え入れられた「レイリア」は「おぶう」に該当し、元恋人の「クリム」は「弁太」役ということになる。「クリム」の所属する反乱軍は、平氏打倒を目指す「源義経」率いる軍とのそれと重なる。

「クリム」に感情移入できなかったという人は「乱世編」を確認してみるといいだろう。視点が変化するだけで、物語の見方も百八十度変わるかもしれない。「クリム」に感情移入できたという人も「乱世編」をチェックするべきだ。手塚治虫の「火の鳥」といえば傑作中の傑作である。読まない理由はどこにもない。

本作と「乱世編」との最大の違いについて触れておくと、「マキア」と「エリアル」の関係性だろう。一応、年齢を超えた男女の繋がりは「おぶう」と「平清盛」の関係にも置換できるが、本作の「イオルフは長寿である」という設定はそれ以上に、二人の関係性を複雑なものにしている。一言で表現するのは困難であるし、だからこそ、この物語は特別でいられるのである。

子にありがとう。母にさようなら。

本作はファンタジーに区分される作品ではあるが、その内容はどちらかといえば現実世界寄りである。ハイ・ファンタジーと断言できるほど魔法や超自然現象的要素は多くない。また、一部の登場人物や設定を除き、世界観設定のほとんどがノンフィクションに依存している。本作の場合、現実世界のとある時代にファンタジーの小道具を持ち込んだという表現が適切だろう。SF用語ではこれを外挿法(エクストラポレーション)と呼んだりする。

外挿法の醍醐味は、ある世界情景に異物を混ぜ込み、別の世界を再構成することにある。しかし、本作に登場する「イオルフ」や「レナト」といった存在が、世界に与える影響力はあまりにも小さい。

少女・少年の姿のまま半永久的に生存する「イオルフ」の種族。彼らは長寿ではあるが、その時の大半を布を織ることだけに費やしている。ファンタジーの共通設定として登場する「エルフ」のように、世界の均衡を乱すほどの知恵を彼らは備えていない。また、「イオルフ」は「ヒビオル」という布を織るが、それらは街でちょっと高く売れる程度の代物であり、それ以外に大した使い道はない。そして、これは後に判明する設定だが「イオルフ」の寿命は別の種族に引き継がれるものではない。それゆえに戦争における利用価値はほぼ皆無だった。

ドラゴンのような見た目の「レナト」に至っては「赤目病」の蔓延により大半が死滅。もはや戦力のうちに数えることはできなかった。

本作のファンタジー要素が世界に与える影響は小さい。いずれも現実世界の戦争の口実に利用されるのが関の山である。

物語終盤、「イオルフ」たちは「レナト」の背中に乗って人間たちの前から姿を消す。御伽噺の影響力は弱まり、そして遂に消え失せてしまうのである。このことからもわかるように、本作の主題は「御伽噺からの脱却」「幻想との離別」なのだろう。

「メザーテ」の滅亡理由についても、このテーマと合致している。「メザーテ」は「レナト」の保有より他国より優位に立ち回っていた。しかし、大砲の開発によりそのアドバンテージは打ち消されてしまう。史実においても、城攻めの難易度は、大砲の発明以前とその後では雲泥の差があったとされている。籠城側に圧倒的アドバンテージがあるため、攻撃側は長期戦覚悟の兵糧攻めか、数倍の兵力差で押し切るしかなかった。以上の理由より、作中で展開される攻城戦は、技術革新の象徴として採用された可能性が高い。神の時代から人の時代へ。虚構から現実へ。ファンタジー要素の衰弱、その別れにはそのような意味が込められているに違いない。

「幻想との離別」がテーマであるのなら、母と子の記憶も忘れ去られるべき思い出なのだろうか。それについて、ここで多くを語るのは野暮だろう。気になる人は、もう一度作品を見直して欲しい。

ただ一つ言えることがあるとしたら、母と子は、いつまでも同じ時間を過ごせるわけではないということだ。片方が幻想だけの存在となる日は、いつか必ずやってくる。